No ano de 1876, o inglês Henry Wickham deixou o Pará levando cerca de 70 mil sementes de seringueira para o Jardim Botânico Real de Kew, em Londres. Coletadas na região de Santarém, as sementes foram enviadas como “amostras botânicas” e, em parte, germinaram na Europa, permitindo o cultivo em larga escala nas colônias britânicas do Sudeste Asiático. O episódio, mais tarde descrito como contrabando ou caso de biopirataria por parte da literatura, é apontado por historiadores como fator decisivo para a perda do monopólio amazônico da borracha.

O auge e a queda da borracha

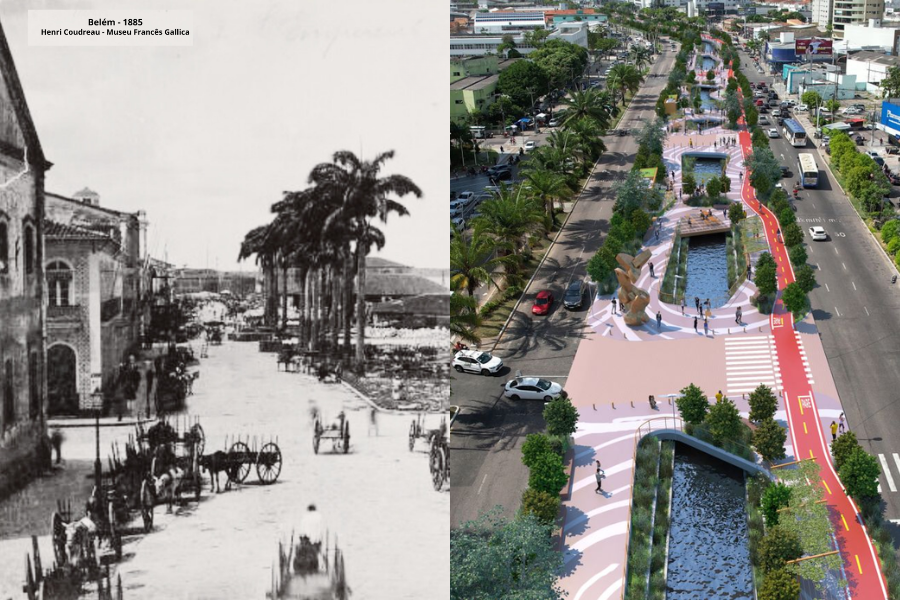

No fim do século 19, Belém se consolidou como principal porto de escoamento da borracha amazônica para Europa e Estados Unidos. O ciclo impulsionou reformas urbanas, implantação de iluminação elétrica, abertura de avenidas e construção de edifícios símbolos, como o Theatro da Paz, projetando a cidade como referência de modernização na região. Com a expansão dos seringais na Ásia, porém, especialmente a partir da década de 1910, o preço da borracha brasileira caiu, a economia regional entrou em declínio e a infraestrutura erguida no auge se deteriorou. A riqueza concentrada em poucos grupos não se traduziu em serviços básicos para a maioria, e as periferias seguiram crescendo com baixa oferta de saneamento e equipamentos urbanos.

Legado da COP30 e contradições atuais

A realização da COP30 trouxe para Belém um novo ciclo de grandes obras. Projetos como o Parque Linear da Doca, sistemas de esgotamento que incluem a ETE Una e a rede do Complexo Ver-o-Peso, além de intervenções em canais de bacias periféricas, vêm sendo apresentados como legado em saneamento, mobilidade e requalificação de espaços públicos. Parte dessas intervenções já foi entregue, ampliando áreas de convivência e reduzindo alagamentos em alguns bairros. Ao mesmo tempo, reportagens e estudos acadêmicos registram obras ainda inacabadas, remoção de moradores, desmatamento em áreas sensíveis e permanência de esgoto a céu aberto em regiões populares, o que alimenta críticas a um urbanismo voltado sobretudo para áreas centrais e mais valorizadas.

Nesse cenário, a professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, arquiteta e urbanista, doutora em Arquitetura pela Oxford Brookes University e docente da UFPA, tem ressaltado que a COP30 é uma oportunidade para rever a “herança bandeirante” e repensar o modelo de ocupação da Amazônia. Em entrevistas, ela avalia que o megaevento chegou à cidade “para o bem e para o mal”, ao tirar do papel projetos antigos, mas também ao reforçar dinâmicas de gentrificação e pressão sobre populações ribeirinhas e de baixada. Segundo a pesquisadora, o desafio para Belém é fazer com que o legado da conferência não se limite a uma vitrine de grandes obras, mas se converta em políticas de longo prazo que enfrentem desigualdades estruturais que remontam ao ciclo da borracha.

Deixe um comentário